人民日报发表了一篇题为“诚信沦丧是当前经济下滑的根本原因”的文章,文中一针见血的指出:现在的商业一片萧条:工厂倒闭;商店关门;虚拟经济都是泡沫,实体经济都是累赘;产品利润越来越薄、挤压却越来越严重;企业埋怨招不到人、人们埋怨找不到好工作;商品流通越来越迟缓,货币却在上空狂飙……

造成这一切的最根本原因就是社会丧失了最基本的东西:信用。

但是这一切又是如何造成的呢?

不知道大家是不是还记得小时候,我们接受的教育都是要教导我们要诚信、善良、守信。然而我们长大之后又怎么样呢?与我们小时候受到的教育截然相反,似乎坏人更容易得逞,越是诚实守信的人越受到排挤。而对企业而言,投机取巧的企业似乎更容易赚到钱,而遵守秩序的企业却寸步难行。

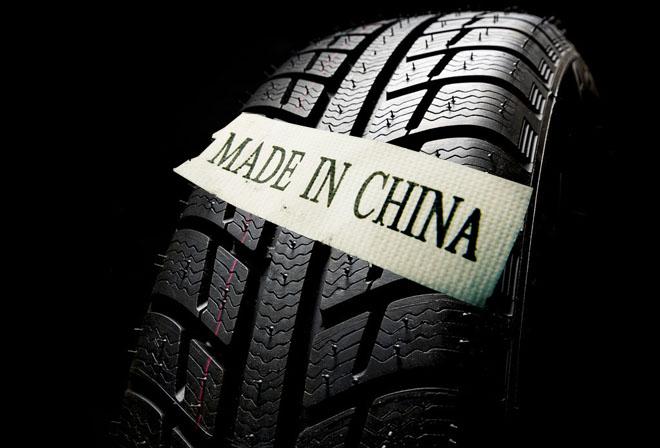

这不仅让我们再次反思近几年中国轮胎生意的状况,可以不客气的说是江河日下。很大的原因也可以说是由于诚信的沦丧,很多轮胎企业从起步,就充满了欺骗。上世纪90年代,中国轮胎产业迎来爆发式增长,由于市场需求量大,很多小作坊摇身一变成为轮胎制造工厂。再加上当地ZF亟需政绩,于是沆瀣一气从银行拿来大量贷款,买来设备就开始疯狂生产。管它什么品牌、什么品质,生产出来就能卖。

一位山东轮胎的老前辈曾感叹说,那时候挣钱真容易啊,随便搞个厂,生产一些轮胎就赚大钱了。

野蛮粗放发展,赚快钱,注定要以牺牲“诚信”为代价,注定轮胎带着“山寨”的帽子。厂家忽悠经销商,经销商忽悠零售商,零售商忽悠顾客。最终的目的只有一个,那就是把轮胎卖出去。至于售后、品牌、口碑什么的以后再说。即使到了现在,有些厂家和经销商之间也没有什么诚信可言,说好的事情说变就变。

没有了契约精神的束缚,中国轮胎就像一匹脱缰野马,拼命狂奔,而一旦遭遇物竞天择,就会迅速疲软。由于企业缺乏诚信,产品缺乏质量说服力,品牌缺乏口碑影响力,中国轮胎在辉煌10几年后,迎来集体崩盘。不光是轮胎厂、还有经销商、零售商都在抱怨,每一年都在说生意难做,钱难赚,并且越来越难。

这正如每年ZF层面发出声音一样:

“2008年是中国经济最为困难的一年”;

“2009年将成为中国经济最困难的一年”;

“2010年是中国经济最困难的一年”;

“2011年是中国经济最困难最复杂的一年”;

“2012年可能是最困难但也最有希望的一年”;

“2013年可能是中国最困难的一年”;

“2014年将是最困难一年”;

“2015年是中国经济运行相对最困难的一年”;

“2016年可能是最困难一年,大家要准备过苦日子”;

“2017年仍将是最困难一年”;

这些只能正在说明一个真相:经济一年比一年差(房地产除外),尤其是中国制造业一年比一年差。2017年过去了,轮胎行业再度证明了确实还不如2016年好过。那么2018年呢,可以不客气的说,一定比2017年还要难过,轮胎人要准备过苦日子。

由于企业诚信缺失,消费者对于产品充满了怀疑。怀疑质量不行,怀疑价格上面被坑,怀疑售后会有问题。在这些因素的驱使下,很多中国消费者总是首先选择外国制造的商品。大到汽车、家电,小到电饭锅,马桶盖。在轮胎行业里更是外资品牌牢牢占据着中国轮胎市场大部分额。在最大的轿车轮胎市场,外资轮胎品牌占有率超过90%。这是一种莫大的悲哀,也是对中国轮胎制造商莫大的嘲讽。

其实中国轮胎并不是不好,只是在消费者心中没有认可度。作为一家轮胎生产企业,必须从生产到顾客使用都必须时刻体现出企业的责任感,讲诚信,让消费者放心购买,最终获得消费者的认可。口碑不是自己在那里夸夸其谈,而是真正来自消费者的心口相传。

在很大程度上,品牌就是企业的铭牌,代表着历史,代表着产品,代表着质量,也代表着企业的诚信。轮胎店只要给顾客说,这是米其林轮胎,完全不用去夸赞这款轮胎多么多么好,在顾客心中,米其林这个品牌就代表着一切,就认为这个一款值得信赖购买的好轮胎。

但是中国轮胎企业认认真真做品牌的只有少数几家,大部分都没有把品牌当成一回事。一家企业做一大堆品牌,质量参差不齐,自己的品牌相互打架。一个品牌做烂了,扔掉,从新再做一个。目光短浅的轮胎企业不做品牌,赚了钱就撤,只有目光长远的轮胎企业才会把做轮胎当成一份事业,一直坚持下去。

2017年很多轮胎厂消失在了公众视野中,很多轮胎经销商在商海沉浮中有的被淹死,很多轮胎店在与同行的激烈对抗中一败涂地。这不是轮胎厂的错,也不是经销商和零售商的错,是这个社会的错。

整个社会,都在为失去“信任”而付出代价。从假烟假酒假文凭,到假账假证假报告;从关系百姓民生的毒米、毒酒、毒奶粉,到影响产业财经的基金黑幕、股市造假、证券骗局,我们还可以听到假球、黑哨、兴奋剂,听到论文抄袭、学术失范……凡此种种,不一而足。在功利目的的驱动下,社会生活的各个领域,都会漫生出诚信缺失的丑陋与罪恶。传统文化里的“仁、义、礼、智、信”中,现在一个都没有了,老祖宗留下来的美德被不断糟蹋……

(中国轮胎商业网原创,转载请注明出处,责任编辑:jeff)